敦煌文献,文明的瑰宝,自20世纪初敦煌藏经洞被发现之后即开启了其流散世界的命运。所幸的是,近年来,在学术界、文化界、出版界共同努力下,散落的“文化拼图”正逐步归位。

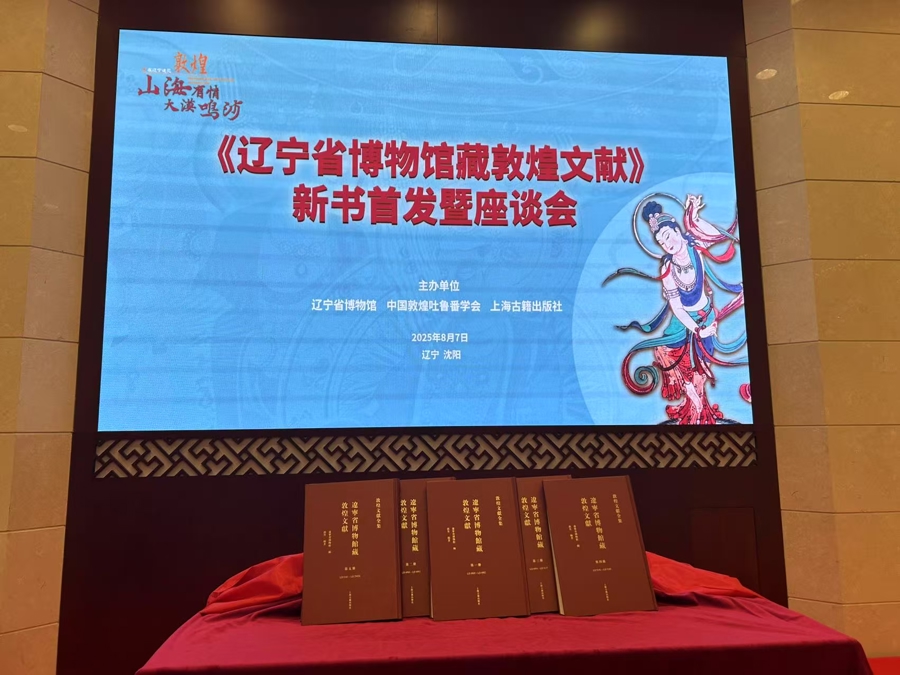

文汇报记者了解到,作为中宣部牵头实施的“敦煌文献系统性保护整理出版工程”重要阶段性成果之一,《辽宁省博物馆藏敦煌文献》由上海古籍出版社出版,8月7日在辽宁省博物馆首发。这是新中国成立以来首次向社会全面、完整刊布辽宁省博物馆收藏的敦煌文献,被列入《敦煌文献全集》。

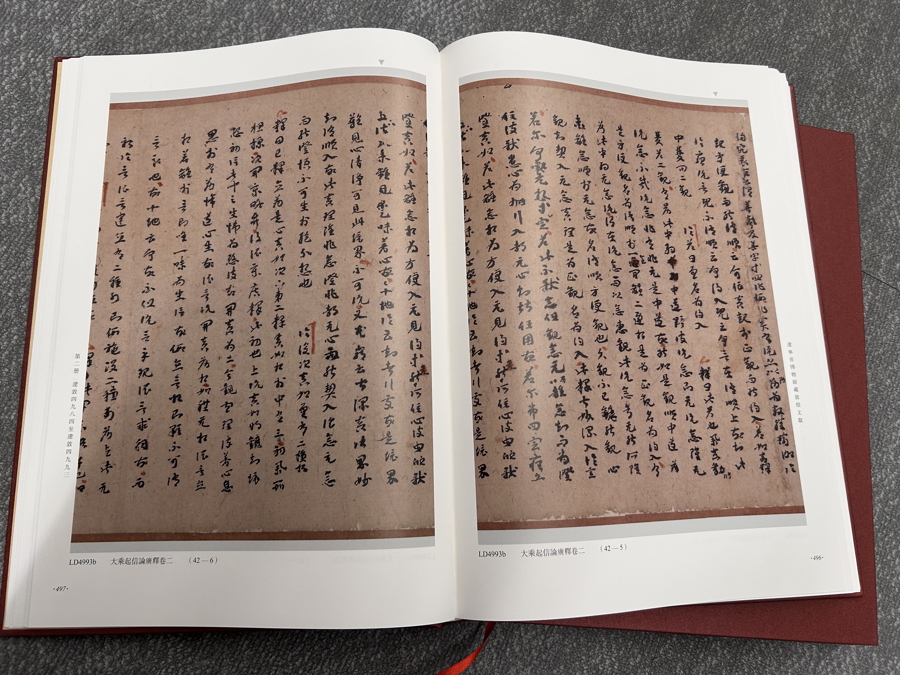

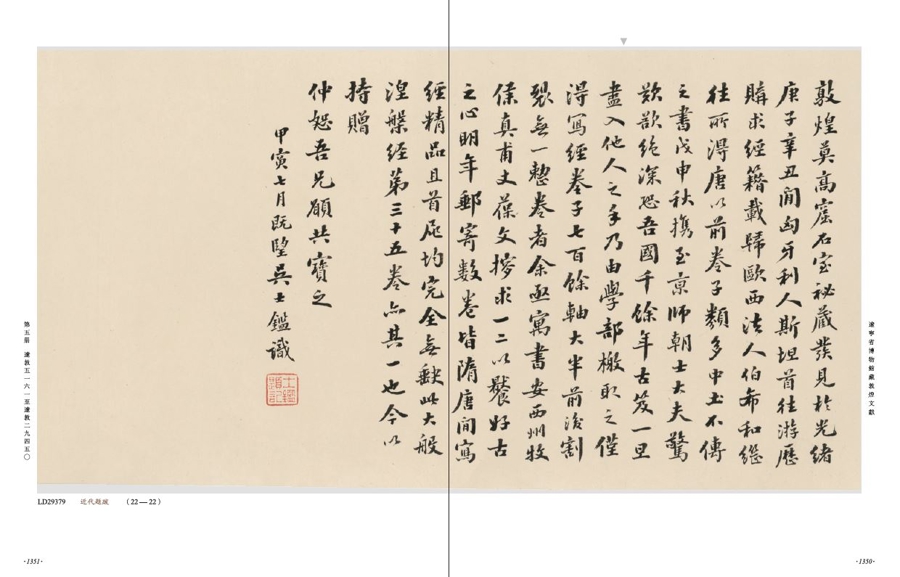

全书共5册,收录文献编号110余号,图版约1400幅,90%以上系首次刊布。这些文献年代上起南北朝,下迄五代,涉及宗教学、历史学、语言学、考古学、文献学等多个学科,具有重要的学术价值、文献价值、艺术价值、文物价值。其中,不乏孤本和珍本。比如,《大乘起信论广释》卷上并序,是目前唯一所见卷次为 “上” 的《大乘起信论广释》,可补佚文之阙,序文中还包含昙旷生平活动的具体细节,为相关研究提供新材料。《菩提达摩和尚碑文》,是前所未见的敦煌写本全本,对研究中国禅宗史及禅宗思想史意义重大。《归文诗四首》(拟),为唐五代文学研究补入新诗四首。唐《恪法师第一抄》以草书写就,用笔保留章草的滞重古朴,结字、气韵与唐孙过庭的《书谱》相通,是难得一见的书法珍品。

据透露,辽宁省博物馆藏敦煌文献主要来源于罗振玉旧藏。这位敦煌学奠基人一生致力于搜集、整理古代遗物,在敦煌文献的收集和整理方面堪称“中国第一人”。敦煌藏经洞被发现后,他一方面呼吁将劫余敦煌文献送存京师图书馆,另一方面悉心购藏流散的敦煌卷子,并辑录出版多种文献。1928年,罗振玉移居旅顺,所藏大量珍贵敦煌文献也随之带到东北。1940年罗振玉去世后,其遗留下的敦煌文献主要保存在长春、旅顺等地。东北解放时,部分罗氏旧藏由东北文物保管委员会征集,入藏于东北博物馆(今辽宁省博物馆前身),成为辽博敦煌藏品的主体。此外,零散的敦煌藏品还来源于大谷光瑞旧藏、国内私人藏家及辽宁省文物店。这些敦煌文献保留有近人名家题跋数十则,内容丰富,可为溯源敦煌及海内外相关文献的近代流转过程提供关键线索。

“我把散在辽宁博物馆的这部分敦煌文献进行了整理并通过编纂出版交给敦煌学界,如果能够对敦煌学的研究有所助益,那我多年的坚持与付出就是值得的。”该书具体编著者、辽宁省博物馆研究馆员郭丹感叹道。多年来,她潜心于辽宁省博物馆藏敦煌文献的整理,在对文献予以定名、编目、叙录、断代、甄别、题跋整理的同时,调查文献来源、综合分析写本形态、内容并进行外部的缀合。

值得一提的是,她结合写本体特征并综合分析法藏、英藏、俄藏、日藏、国图藏等相关文献缀合数据后发现:辽宁省博物馆藏敦煌文献绝大多数为1910年甘肃运至北京的劫余敦煌文献所流散,与大英图书馆、法国国家图书馆等机构收藏的敦煌文献异地同源,是当代敦煌学研究中不可替代的组成部分。

为高保真完整呈现文献原貌,此次出版力求做到三个“极致”:一是图版极致,对被物理部件遮挡的一些细部,通过手工方式一一处理修复,还重新拍摄了一批更为精良的文献图版,包括卷轴的水晶轴头等。二是色彩极致,对文献的纸张颜色、墨迹呈现立体度等进行细致调整,编者结合原卷对每一处颜色问题仔细批注,以达到最佳效果。三是细节极致,对文献中原卷的墨迹、印章、题跋、修补拼贴处乃至装裱边缘的残存痕迹都做了高清呈现。

上海古籍出版社是国内最早开展敦煌文献出版的机构之一,也是国内敦煌出版领域成果最丰富、持续时间最长的出版社。多年来,该出版社一方面与俄、法、英等海外最大的敦煌收藏机构开展合作,远涉重洋,将散落世界的敦煌文献以出版形式回归,出版大型图册200余种,图版10万余幅,包括《俄藏敦煌文献》《法藏敦煌西域文献》等重磅之作;一方面与国内敦煌学界、博物馆等收藏机构紧密合作,推出《旅顺博物馆藏敦煌本六祖坛经》《甘肃藏敦煌藏文文献》等图书,并长期支持《敦煌吐鲁番研究》集刊以及相关重要学术论著的出版。

“敦煌文献流散全球是学界之痛炒股配资之家,而国内地方馆藏的文献更像散落的拼图边缘,长期不被重视。”上海古籍出版社社长吕健说,新材料对学术研究至关重要,《辽宁省博物馆藏敦煌文献》的出版将为更多的研究者所利用,促进相关学术突围;敦煌“文化拼图”由此也朝着最终完成迈进了一步。“这套书的出版不是结束,而是新的开始。我们期待以此为契机,让学界更多地关注国内散藏敦煌文献的巨大价值,推动它的整理研究工作更上层楼,让更多沉睡的文明瑰宝绽放光彩!”

优先配提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资之家 被早秋 “长裙 + 平底鞋” 惊艳!日常穿舒服,洋气又时髦

- 下一篇:没有了